Зарегистрирован: Чт июн 01, 2006 3:57 pm

Сообщения: 10442

Откуда: ХАРЬКОВ

|

Я сегодня с утра перевел с португальского статью «Новое решение» проблемы превращения ценностей в цены и марксизмКлаудио Гонтихо

Профессор FACE/UFMG и FEAD/MG (Федеральный университет Сан-Жуан-дель-Рей, Бразилия)

Резюме (на англ.)

В данной статье анализируется «новое решение» проблемы трансформации, которое переопределяет категории денег и переменного капитала и уравнивает добавленную стоимость в терминах стоимостей и цен. Делается вывод о неприемлемости «нового решения», поскольку: (i) несмотря на создание алгебраической системы, имеющей решение только в товарно-денежном режиме, она несовместима с этим режимом; (ii) оно смешивает субстанцию с формой стоимости; iii) подавляет основы теории капитала; (iv) отвергает универсальность трудовой теории стоимости; (v) порывает с концепцией экономики как науки о (вос)производстве общества и с марксистским методом; (vi) подразумевает предварительное и независимое определение производственных цен; и (vii) не поддерживает должным образом выравнивание добавленной стоимости в двух сферах.

Ключевые слова: задача трансформации, стоимость труда, цены производства; «Новое решение», теория стоимости, стоимость и распределение

Рейтинг JEL: B51

Аннотация (на порт.)

В данной статье анализируется «новое решение» проблемы трансформации, которое переопределяет понятия денег и переменного капитала и предполагает, что добавленная стоимость остается неизменной в процессе трансформации. Оно утверждает, что «новое решение» не может быть принято, потому что: (i) хотя его алгебраическая система имеет решение только тогда, когда деньги являются товаром, она отвергает концепцию товара-денег; (ii) оно смешивает субстанцию стоимости с формой стоимости; (iii) подавляет основы теории капитала; (iv) оно отвергает универсальность теории трудовой стоимости; (v) оно порывает с марксистским методом; (vi) подразумевает, что цены заранее определены и не зависят от стоимостей; и (vii) это не дает надежного основания для неизменности добавленной стоимости.

⋆ Получено в декабре 2004 г., утверждено в ноябре 2005 г.

Адреса электронной почты: claudio@bh.estacio.br и claudio.gontijo@fead.br

Журнал EconomA, май/август 2006 г.

1. Введение

«Проблема преобразования стоимости в цены производства» была постоянной темой в марксизме из-за некорректности процедуры, использованной Марксом для создания числовых примеров, иллюстрирующих, как движение капитала между различными секторами приводит к превращению стоимости в цены производства при сохранении тождества между суммами стоимости и цен и между массами прибавочной стоимости и прибыли. Неспособность «решений» проблемы, предложенных, в частности, фон Борткевичем (1906, 1907), Винтерницем (1948), Сетоном (1957), Моришимой и Катефоресом (1978) и Итвеллом (1975), в сохранении, в общих условиях этих тождеств, а также кажущаяся автономия системы цен, способствовали расцвету резкой критики марксистской теории стоимости и распределения, особенно теории, сформулированной Самуэльсоном (1957, 1971, 1974) и Стидманом (1977), которые предложили отказаться от теории трудовой стоимости. Марксистская контркритика (Гансманн (1981); Шейх (1981, 1982, 1984) и Райт (1981)) не помешала развитию новых подходов к старой проблеме, среди которых так называемое «новое решение» (Дюмениль (1984a); Фоули (1982, 1986, 2000); Липиц (1982); Глик и Эрбар (1987); Дивайн (1990); Мохун (1994 год); Кэмпбелл (1997)), которое поддерживает вышеупомянутые тождества при переопределении марксистских концепций денег и переменного капитала, подход, очень близкий к «макромонетарной интерпретации» Мозли (2000).

Эта статья присоединяется к потоку критики этого подхода (см. Hunt and Glick (1990):361; Sinha (1997); Fine et al. (2004) и Ravagnani (2005)) и утверждает о его несовместимости с марксистской мыслью. С этой целью анализ вопроса проводится у Смита, Рикардо и Маркса (раздел 2), где обсуждаются проблемы марксистской формализации, опровергающие так называемую «лемму Маркса» (раздел 3). Далее (раздел 4) представлено «новое решение», которое обсуждается в свете марксистской теории (раздел 5). Наконец, подводятся итоги (раздел 6). Для облегчения чтения этого текста студентами-экономистами цитаты были переведены автором.

2. Трансформация у Смита, Рикардо и Маркса

Хотя Маркс был первым автором, исчерпывающе изучившим процесс превращения стоимостей в цены производства, и Адам Смит, и Рикардо прекрасно осознавали расхождение между ними. В главе VI книги I «Богатства народов » Смит разъясняет, что, как показывает знаменитый пример бобра и лани (Smith (1776) VI:77), трудовая теория стоимости, во-первых, аксиоматично (необходимо и достаточно) объясняет меновые отношения товаров «на древней и первобытной стадии, предшествующей накоплению капитала и присвоению земли» (Смит (1776) VI:77), в которой «все продукты труда принадлежат рабочему» (Смит (1776) VI:77). Во-вторых,226 EconomIA , Brasília(DF), т.7, №2, стр. 225–248, май-август 2006 г. она также объясняет распределение доходов в обществе, в котором собственники капитала и земли нанимают рабочих для получения прибыли. «В этой ситуации совокупный продукт труда не всегда принадлежит рабочему. В большинстве случаев последний должен делить его с владельцем капитала, который его нанимает» (Смит (1776) VI:79), а также «он должен отдавать землевладельцу часть того, что он пожинает или производит своим трудом». (Смит (1776)VI:79).

Однако случается, что в капиталистической экономике «уже нельзя сказать, что количество труда, обычно используемое для приобретения или производства товара было единственным обстоятельством, определяющим сумму, которую обычно можно купить, распорядиться или обменять» (Smith (1776) VI:79), так что «естественные цены» не пропорциональны количеству труда, затраченного на производство данного количества товаров. Однако вместо того, чтобы отвергнуть трудовую теорию стоимости как адекватную концептуальную основу для объяснения ценообразования в капиталистической экономике, Смит развивает свою теорию командного труда как опосредования, которое позволило бы встроить теорию цен производства в строящуюся теоретическую систему на основе трудовой теории стоимости. Как он говорит, «реальная стоимость различных компонентов цены измеряется количеством труда, которое каждый из них может купить или распоряжаться им. Труд измеряет стоимость не только той части цены, которая сводится к труду.

Несмотря на то, что он начал свои « Принципы» с попытки подтвердить правильность трудовой теории стоимости, отбросив связь между меновой стоимостью и заработной платой, как это было найдено у Смита, Рикардо (1817)I:31 также вынужден отказаться от тезиса о том, что «стоимость товара или количества любого другого товара, на который он может быть обменен, зависит от относительного количества труда, необходимого для его производства, а не от большего или меньшего вознаграждения, уплачиваемого за этот труд» (Рикардо (1817)I:43), когда он приходит к выводу, что если продолжительность существования основного капитала или отношение основного капитала к оборотному капиталу различны в различных секторах экономики, то изменения в ставке заработной платы будут фактически вызывать изменения в меновых отношениях. [1] Рикардианское решение состояло в том, чтобы признать, что «при анализе (...) причин изменения стоимости товаров было бы неправильно полностью опустить эффект, производимый повышением цены или удешевлением труда, но было бы одинаково неправильно относить это к очень важному для вас. Таким образом, хотя я лишь изредка упоминаю об этой причине в оставшейся части этой работы, я буду считать, что все большие колебания, происходящие в относительной стоимости товаров, производятся большим или меньшим количеством труда, которое в разное время необходимо ario для их производства» (Рикардо (1817) I:56) [2] 1 На самом деле это происходит всякий раз, когда отношение капитал/труд расходится между различными секторами экономики. 2 Та же процедура применяется, когда Рикардо сталкивается с последствиями влияния изменений в скорости износа основных средств и период обращения основного капитала на коэффициент обмена товаров. Опять же, решение состоит в добавлении других вторичных причин, что означает ослабление объяснительной силы количества овеществленного труда, который, однако, сохраняется как «главная причина» меновой стоимости. EconomIA , Brasília(DF), т.7, №2, стр. 225–248, май-август 2006 г. 227 Марксистская трактовка трансформации кажется ясной, когда «Капитал» понимается как научное изложение (Darstellung) аксиоматической теории рыночной экономики (обобщенной торговой экономики), охватывающей торговую экономику как ее существенные моменты, то есть простую и капиталистическую экономику, рассматриваемую как развитое торговое хозяйство. Между прочим, подход ученика Гегеля не мог быть иным, для которого конкретная всеобщность резюмирует в неразвитой форме определения и отношения развитой тотальности, так что научное объяснение состоит в том, чтобы строго дедуктивно показать развертывание простого в сложном. С этой точки зрения глава I Книги I «Капитала»начинается с отождествления товара как конкретной всеобщности, доказывая имманентную логику его определений как потребительной стоимости и меновой стоимости, которые развертываются первоначально в различии между товаром и деньгами. В главе III той же книги Маркс показывает, как торговое обращение стихийно порождает капитал «само по себе», т. е. процесс, целью которого является само по себе бесконечное накопление денег, которое, как развертывание логики товара, зависит от внешних допущений (постоянный запуск в обращение товаров, которые, однако, не производятся капиталистическим способом, они не являются «продуктами капитала»). Весь этот процесс подчиняется закону стоимости, который распределяет общественный труд для удовлетворения репродуктивных потребностей общества. Также «превращение денег в капитал должно быть объяснено на основе имманентных законов товарного обмена, и поэтому обмен эквивалентов [т. е. закон стоимости] служит исходным пунктом» (Маркс (1867)). IV): 185), даже если учесть, что для существования капитала как процесса, создающего свои предпосылки, необходимо, чтобы ранее имел место исторический процесс, лишивший рабочего средств производства, которые должны находиться в руках другого социального класса (Маркс (1867) I (IV): 187–197).

Объяснив, как капиталистическое обращение порождается из торгового обращения, Маркс в следующих главах книги I показывает, как, основываясь на той же трудовой теории стоимости, разрешают тайну производства прибавочной стоимости в отношении эквивалентного обмена товаров; как стоимость рабочей силы превращается в заработную плату (переменный капитал); и как происходит капиталистическое накопление. Объяснив во II книге и еще опираясь на закон стоимости связи между обращением капитала и торговым обращением, посредством которых происходит простое или расширенное развитие капиталистического общества, перед Марксом встает задача показать, опять же исходя из закона стоимости, как прибавочная стоимость превращается в прибыль, переменный капитал в заработную плату, а стоимости в цены производства. Следовательно, сделать еще один шаг в своем логико-дедуктивном построении системы научного объяснения капитализма, который, попутно, позволил бы завершить начатую Смитом задачу, показав, как, все еще опираясь на трудовую теорию стоимости, цены производства объясняются, мыслятся как центры притяжения рыночных цен. С этим дополнительным шагом конфигурации капиталистического способа производства, анализ которых начался с изучения товара, «шаг за шагом приближаются к той форме, в которой они предстают на228 EconomIA , Brasília(DF), т. 7, № 2, стр. 225–248, май-август 2006 г. поверхности общества, во взаимодействии различных капиталов, в конкуренции и даже в обыденном сознании самих агентов производства» (Маркс (1894) III(I): 30). Короче говоря, сущность процесса преобразования состоит в том, чтобы показать, как формирование цен производства раскрывается «на основе имманентных законов товарного обмена», т. е. с учетом закона стоимости как "отправной точки".

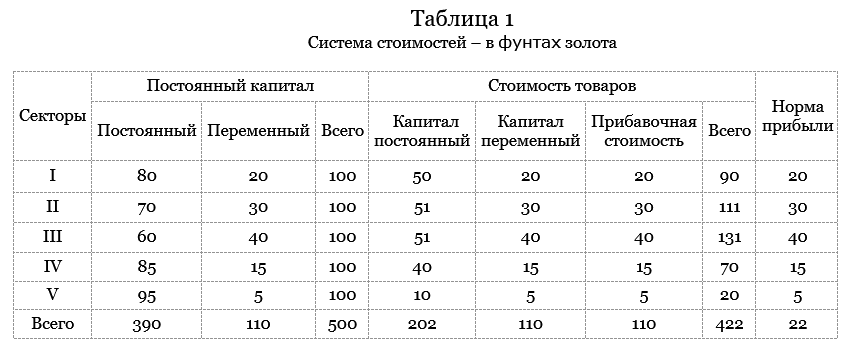

В части II книги III «Капитала» видно, что, по Марксу, процесс преобразования происходит через опосредование, известное как «лемма Маркса» (Monza 1979) [Monza, A. (1979). Sraffa e sus usos.(Сраффа и его применение) Mimeografado.], тождества между суммами стоимостей и цен, и между массами прибавочной стоимости и прибыли. Следующие таблицы, построенные на основе примеров, содержащихся в «Капитале», иллюстрируют марксистскую процедуру. Первая предполагает, что меновые отношения между товарами (называемые «стоимостью»), хотя и выражены в фунтах золота, пропорциональны количеству прямого и косвенного общественного труда, затраченного на их производство. Общий капитал, иммобилизованный в каждом секторе (сумма постоянного и переменного капитала), отличается от «себестоимости», k (сумма постоянного капитала плюс сумма переменного капитала, потребляемого в процессе производства), потому что не весь постоянный капитал потребляется в один и тот же год, как в случае с машинами и оборудованием, составляющими основной капитал. Принимая, таким образом, стоимость основного капитала как заданную и предполагая, что норма прибавочной стоимости (отношение между прибавочной стоимостью и переменным капиталом), ε , одинаково во всех отраслях и при однородном труде, получается прибавочная стоимость и, следовательно, общая стоимость товаров в каждом секторе. Как видно, если органическая капиталоемкость (переменная капиталоемкость к постоянной капиталоемкости при условии, что она отражает технологические отношения между трудом и средствами производства), θ, различна в разных секторах, отраслевые нормы прибыли будут разными. Причина заключается в том, что при сделанных выше упрощающих предположениях норма прибыли ( π ) равна отношению нормы прибавочной стоимости к сумме единицы и органического строения капитала, π = ε /( 1 + θ ).

Бывает, однако, что неравенство норм прибыли несовместимо с гипотезой свободной конкуренции, так как капитал перемещается из низших в наиболее прибыльные отрасли. Возникает, таким образом, следующий вопрос: допуская реальность, описываемую таблицей 1, как можно объяснить, исходя из теоретического построения, начатого анализом товара, формирование цен производства?

Ключ к решению проблемы лежит в самих законах конкуренции, которые заставляют различные нормы прибыли выравниваться «в общую норму прибыли, которая есть среднее всех их» (Marx (1894)III(IX):179). Конкретно, если предположить, что первоначально преобладают условия, показанные в таблице 1, можно было бы ожидать, что капитал, вложенный в низкорентабельные отрасли (I, IV и V), будет мигрировать в отрасли с большей доходностью (II и III). Последующее увеличение предложения в секторах I, IV и V приведет к падению цен на производимые в них товары, тогда как сокращение предложения в секторах II и III будет иметь обратный эффект, вызывая рост цен на товары, производимые в этих секторах. Таким образом, конкуренция сама по себе, через движение капитала, заставит преобразовать стоимости - отправную точку всего процесса - в цены, которые обязательно будут отклоняться от них, опускаясь ниже их в секторах I, IV и V и поднимаясь выше их в секторах II и III.EconomIA , Brasília(DF), т.7, №2, стр. 225–248, май-август 2006 г. 229 Таблица 1

Система стоимостей – в фунтах золота Как только процесс, порожденный движением капитала в поисках максимально возможной прибыльности, был понят, естественно возникает вопрос о том, каковы будут результаты, когда он достигнет своего конца, то есть когда будет достигнуто такое положение, при котором так как во всех секторах преобладает одна и та же норма прибыли, то всякое движение капитала между ними прекратилось бы. В конце концов, как утверждает Маркс (1894) III(IX):179, «различные нормы прибыли в силу конкуренции равны общей норме прибыли, которая есть среднее их всех». Как только процесс, порожденный движением капитала в поисках максимально возможной прибыльности, был понят, естественно возникает вопрос о том, каковы будут результаты, когда он достигнет своего конца, то есть когда будет достигнуто такое положение, при котором так как во всех секторах преобладает одна и та же норма прибыли, то всякое движение капитала между ними прекратилось бы. В конце концов, как утверждает Маркс (1894) III(IX):179, «различные нормы прибыли в силу конкуренции равны общей норме прибыли, которая есть среднее их всех».

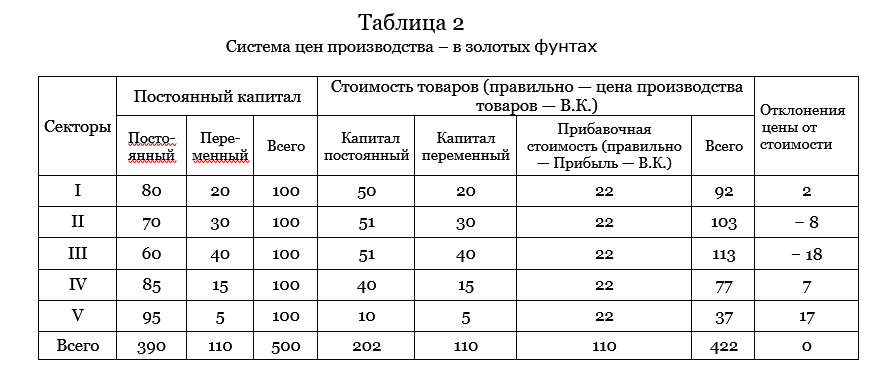

Для Маркса (1894) III (X): 196–197 решение этого последнего вопроса простое потому что «конкуренция разделяет капитал компании между различными отраслями производства таким образом, что цены продукции в каждой отрасли складываются по образцу цен продукции в отраслях среднего состава (...). Эта средняя норма прибыли есть не что иное, как процент прибыли, исчисляемый в отраслях среднего строения, в которых поэтому прибыль совпадает с прибавочной стоимостью. Таким образом, норма прибыли одинакова во всех отраслях и поэтому уравнивается с нормой прибыли средних отраслей, в которых господствует среднее строение капитала. Следовательно, сумма прибылей всех отраслей производства должна быть равна сумме прибавочных стоимостей, а сумма цен производства всего общественного продукта должна быть равна сумме стоимостей». Конкретно Маркс берет итоги системы стоимости (всеобщая прибавочная стоимость,110 ф .

Вывод (Marx (1894)III(X):178-179) состоит в том, что "товары продаются на 2 + 7 + 17 = 26 выше стоимости и на 8 + 18 = 26 ниже стоимости, так что отклонения цен взаимно погашают друг друга равномерным распределением прибавочной стоимости, или, иначе, добавлением средней прибыли в размере 22 на каждые 100 авансированного капитала, к текущим ценам товаров I—V". Товар продается выше стоимости230 EconomIA , Brasília(DF), т. 7, № 2, стр. 225–248, май-август 2006 г. в той мере, в какой другой продается ниже». Таблица 2

Система цен производства – в золотых фунтах 3. «Ошибка» Маркса. 3. «Ошибка» Маркса.

Не требуется большой проницательности, чтобы увидеть в таблицах раздела 2, что прибыль, полученная в каждом секторе, является результатом применения нормы прибыли (22%), полученной в системе стоимости (таблица 1) основного капитала, который продолжает выражаться в том же секторе в стоимостях. Аналогичным образом, суммы элементов себестоимости (затраченный постоянный капитал и выплаченная заработная плата) системы ценообразования (табл. 2) такие же, как и в системе стоимости (табл. 1), а это означает, что Маркс при исчислении цен производства не смог провести преобразование как элементов иммобилизованного капитала, так и себестоимости.

Маркса не заботила эта кажущаяся формальная неадекватность его обращения с постоянным капиталом, так как он считал, что сделанные ошибки будут тем или иным образом компенсированы за счет равенства между суммами цен и стоимости и между суммами прибавочной стоимости и прибыли. Именно это можно предположить, когда он утверждает, что «цена производства товара, отклонившись от стоимости, является составной частью себестоимости других товаров, и, таким образом, себестоимость товара может уже отличаться от стоимости средств производства, израсходованных на его изготовление, помимо того отклонения, которое оно само может представлять из-за разницы между средней прибылью и прибавочной стоимостью. В результате возможно, что даже товары, произведенные капиталами среднего состава, имеют отклонение себестоимости от общей стоимости составляющих этой части цены производства. Пусть средний состав 80c + 20v. Возможно, что в действительных капиталах, составленных таким образом, 80с больше или меньше стоимости с, постоянного капитала, так как это с состоит из товаров, цена производства которых отклоняется от их стоимости. Равным образом 20v могут отклоняться от их стоимости, если заработная плата расходуется на товары, цена производства которых отлична от стоимости; следовательно, рабочий, чтобы выкупить эти товары (возместить их), должен затратить больше или меньше рабочего времени, т. е. должен выполнить EconomIA , Brasília(DF), т.7, №2, стр. 225–248, май-август 2006 г. 231 больше или меньше необходимого труда, чем это требовалось бы, если бы цены производства необходимых жизненных средств совпадали с их стоимостями.» (Маркс (1894) III(XII): 233).

На самом деле, любая попытка Маркса адекватно рассмотреть эту проблему была бы материально невозможной, поскольку, как стало ясно после публикации работ Сраффы (1960) и Броди (1970), правильное аналитическое рассмотрение определения стоимости и цен производства требует разделения стоимости и количества (или технических коэффициентов производства, как в случае моделей "затраты-выпуск"). Кроме того, доказательство положительности норм прибавочной стоимости и прибыли, а также стоимости и цен производства требует владения теоремами Перрона-Фробениуса, которые датируются 1892 годом, то есть через девять лет после смерти автора "Капитала". [3]

Чтобы прояснить ситуацию, рассмотрим гипотетическую экономику, которая производит только пять товаров, при этом товары, происходящие из секторов I и II, являются исключительно средствами производства; Сектор III производит товарные деньги (золото); Сектор IV производит средства к существованию, а сектор V – предметы роскоши. Для упрощения предполагается система без основного капитала и что период оборота оборотного капитала является унитарным. В табл. 3 приведены технико-производственные коэффициенты, в том числе коэффициенты труда (в чел./год на единицу продукции), которые также для упрощения считаются постоянными. Предположим, что дана воспроизводственная корзина рабочей семьи (которая в рассматриваемом примере состоит из 10 единиц, произведенных Сектором III), ...

Здесь я прекращая публиковаать перевод статьи, так как уже очевидно, что ее автор пошел не по тому пути, чтобы назвать его дорогой к Марксу. Это дорога была и остается не по силам западным экономистам.

Вообще говоря, перевод с португальского гораздо сложнее, чем с английского, так как в этом языке есть буквы, например, ç и ã, которые надо перенабирать в тексте для перевода.

Желаю всем марксистам, марксоведам и марксологам более углубленного изучения текстов Маркса.

В.К.

P.S.

Чуть не забыл, статью на португальском можно скачать здесь: https://www.researchgate.net/profile/Cl ... ZtQ&_iepl=

_________________

Здоровая нация не ощущает своей национальности, как здоровый человек не ощущает, что у него есть кости.

Джордж Бернард Шоу

|

|